Remota stagione

di Giovanni Bernardini

Mia madre cantava A mezzanotte va la ronda del piacere… /È questa la canzon di mille capinere…

Io immaginavo che non fossero solo mille, ma milioni e popolassero il mondo. Per me erano uccelli. Bellissimi.

Mia madre scivolò nel corridoio. Reggeva una sveglia. Per salvarla si fratturò il gomito destro. Il primario ortopedico scosse la testa: rischio d’anchilosi.

“Povera signora” ripeteva.

Lei si raccomandò a Santa Rita. Fece voto d’andare in pellegrinaggio a Cascia. Non ci andò mai, sebbene l’articolazione tornasse non del tutto ma quasi normale.

Il giovedì dava un piccolo ricevimento a poche amiche, mogli di ufficiali. Si apriva il salotto dalla tappezzeria damascata oro antico. Il giorno prima mi mandava ad avvertire Rosina che conviveva con un uomo in cima a una strada tutta scalini. Non era affatto graziosa di viso, ma aveva un bel corpo longilineo elegante. Quando indossava il grembiule bianco merlettato e serviva tè e pasticcini facevamo bella figura. Il venerdì dopo l’attendente notava un certo disordine.

Esclamava: “Che casino!”.

Mamma lo redarguiva che codesta parola non si deve pronunciare. Lui fingeva di non capire, la ripeteva ogni volta. Si chiamava Mela, umbro. Un giorno annunciò che andava a vedere La donna nuda, un film. Gongolava. Mia madre si sentì in dovere di disilluderlo: si trattava solo d’una donna priva di sentimenti. Non si aspettasse altro. Predica inutile. Lui gongolava.

Del cinema ero proprio appassionato. Quando, insieme ai miei genitori, si passava davanti a una sala cinematografica, nutrivo la speranza che decidessero di entrare. Il più delle volte restavo deluso.

Comunque con loro vidi molti film. Cito Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde con Spencer Tracy, Ginevra degli Almieri con Elsa Merlini, L’eredità dello zio buonanima con Angelo Musco, siciliano, e la grassona Anselmi, Acqua cheta con Germana Paolieri, Ben Hur con Ramon Novarro, Cristina di Svezia e Anna Karenina interpretate da Greta Garbo, Mata Hari, ancora con la Garbo e Ramon Novarro. La scena della danza mi provocò i primi sussulti sessuali.

Non avendo a chi affidarmi, i genitori mi portavano anche agli spettacoli di varietà. Le Compagnie erano quelle di Anna Fougez, Nanda Primavera, Wanda Osiris. Allorché comparivano le ballerine, mi entusiasmavo, battevo le mani e, rivolto a mio padre, commentavo: “Che belle gambotte!”, con gelosa irritazione di mia madre. Vivevo ancora la piena innocenza, lo giuro.

Al Teatro delle Muse vidi recitare la Compagnia Merlini-Cimara, meritamente applaudita.

Il cinema restava la mia grande passione. Se potevo, ne facevo scorpacciate. Accompagnato dall’attendente, ero capace di trascorrere un intero pomeriggio festivo fino a sera passando dal “Goldoni”, una delle migliori sale, al popolare “Adriatico” e infine al Cinema della “Casa del Soldato”, allogata nella Caserma dei Pompieri. Vedevo i film di Ridolini, Harold Lloyd, Eddie Cantor, Buster Keaton, i cartoni animati di Topolino e Minnie. I preferiti però erano Stanlio e Ollio e Charlot. Vidi I Nibelunghi, L’Atlantide con Brigitte Helm, Viva Villa con Wallace Beery, perfino la dannunziana Cabiria. Film muti prevalentemente.

In seguito m’infervorai per Tom Mix.

In alcuni spiazzi venivano di quando in quando a impiantarsi una giostra coi cavallucci, baracche di tirassegno e altri giochi, quelle dove per pochi centesimi si poteva vedere “la donna scimmia” o “la donna cannone”.

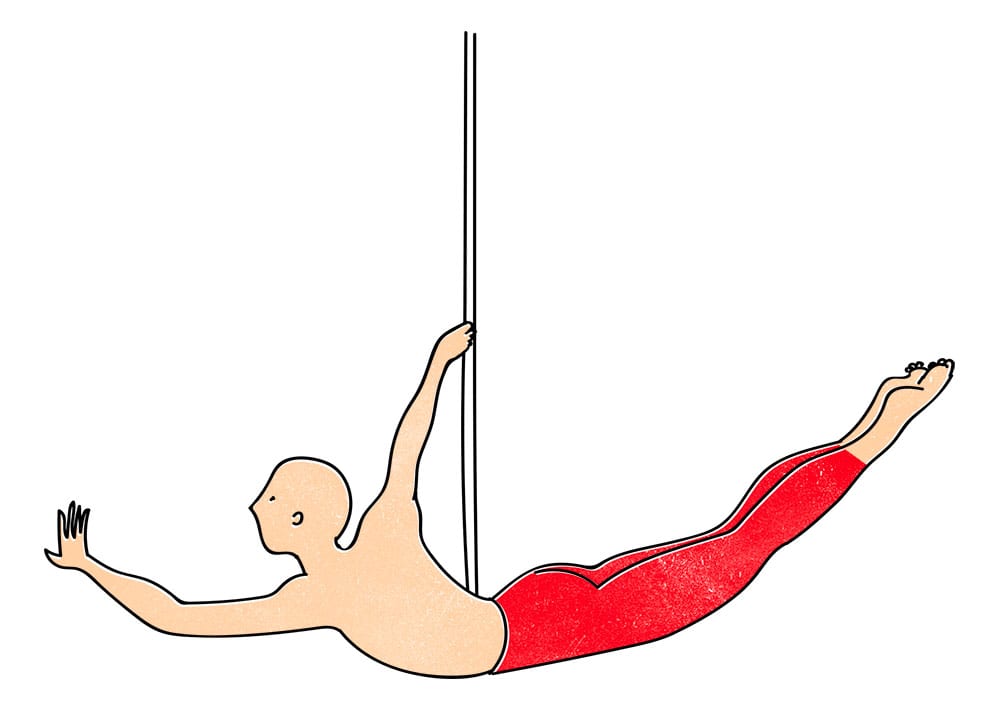

Il meglio arrivò col Circo Gleich, tedesco, ricco di animali, clown, trapezisti, ballerini, giocolieri. L’attrazione maggiore per me era la passeggiata a cavallo nell’arena, destinata a ragazzi e bambini, durante una pausa. Il fetore di sterco equino veniva subito attenuato e coperto di segatura dagli inservienti. Andavo accompagnato non dall’attendente, ma da un militare in servizio nell’ufficio di mio padre. Era suo compaesano, che egli era riuscito a far trasferire da Bologna. Contadino, affrancato temporaneamente dal duro lavoro della terra, nella divisa “arrangiata”, alto e bruno, era un bel giovanotto, che attraeva l’attenzione d’una giovane nostra vicina di casa. Non sopportavo la sua diligente cura di seguirmi passo passo a braccia aperte per timore cadessi dalla sella. Non mi piaceva montare sui piccoli pony. Mi piaceva un imponente cavallo pezzato bianco-marrone, accanto al quale s’intensificava la vigilanza di Martino. Non gli risparmiavo rimproveri, poiché mi sentivo poco Tom Mix.

Frequentavo la caserma di Sussistenza, prossima a piazza Cavour e ai “Giardinetti”, luoghi dei nostri giochi infantili. Nei magazzini della caserma tre o quattro cani di piccola taglia avevano il compito di scovare i topi ed eliminarli. Con schifo potei osservare un nido nel quale si agitavano alcuni topini rosei senza pelo. Se da qualche parte sbucava un topaccio di fogna, i cani non avevano coraggio d’affrontarlo, al massimo lo puntavano ringhiando finché non se ne scappava.

I nostri attendenti cambiavano con l’avvicendarsi del servizio di leva. Con Livio, marchigiano, facevo belle passeggiate in collina, di solito al Casermaggio militare, alle spalle del 93° Reggimento Fanteria. Salivamo fino in cima, sulla costa alta e rocciosa, dove era piazzata una batteria di lunghi cannoni puntati verso la sponda opposta dell’Adriatico. In quanto zona militare era vietato l’accesso, sennonché io, con un pizzico d’arroganza, esibivo d’esser figlio di Capitano, quasi dicessi “figlio del Re”.

Su un lato della collina, in mezzo all’erba, spiccavano tante lapidi. Si trattava dell’antico cimitero ebraico, ormai abbandonato, sebbene in quella città gli ebrei fossero numerosi.

Conducevo con me il più caro dei compagni di scuola elementare, Mario Cremonesi. Ci divertivamo a correre là in mezzo senza la minima considerazione dei resti mortali accolti sotto terra e senza il minimo sospetto che sarebbero diventati un giorno centinaia e centinaia di migliaia.

Il caso volle che dopo oltre trent’anni, da commissario di concorso magistrale in una squallida città pugliese, incontrassi Cremonesi, portiere dello squallido Albergo dove alloggiavo. Come ci riconoscemmo non ricordo. Mi trattò sempre con deferenza e distacco. Mi rivelò, molto convinto, d’essere Testimone di Geova. Appariva assai serio, concentrato in meditazioni o in preghiere.

Il soldato Livio finì presto il servizio militare. Una notte udii rumor di stoviglie in cucina, poi mio padre alzarsi. Il rumore continuava, ma nessuna voce. Mio padre aveva scoperto Livio intento a lavare i piatti in stato di sonnambulismo. Naturalmente non aveva fiatato. La mattina seguente gli fece marcar visita: Livio fu congedato. Con nostro dispiacere. Era un bravissimo giovane.

Venne il romagnolo Gaetano Minguzzi. Al suo paese lavorava da aiuto cameriere. Non ci fu bisogno di chiamare Rosina. Il giovedì Gaetano, indossata una giacchetta bianca, serviva il tè in salotto. Gli davamo qualche piccolo compenso in denaro. E se lo guadagnava a volte la sera, rinunciando alla libera uscita e servendo alla mensa ufficiali.

Fra le nostre amicizie figurava una simpatica coppia romana, un tenente colonnello di Fanteria e moglie, senza figli, con cagnetta, una volpina bianca, Dolly. Possedevano la macchina e ci portavano a fare qualche scampagnata, ad esempio a Numana e Sirolo e sul monte Conero, dove consumavamo una colazione al sacco, eternata in una bella foto di gruppo.

Per ricambiare la gentilezza li invitammo a cena al Circolo ufficiali. Serviva Gaetano. Al dolce fu inevitabile notare che la grassoccia signora mangiava la crema col pane. Mia madre osservava tra stupore e disgusto. Come le avesse letto nel pensiero, Gaetano, superati attimi d’esitazione, tolse tutto il pane dalla tavola.

Approssimandosi il carnevale, si organizzava la scuola di ballo per i figli degli ufficiali.

Nell’ampia luminosa sala, vicina al Teatro delle Muse, un maestro, coadiuvato da alcune signorine, c’impartiva lezioni in specie di balli figurati: quadriglia e lancieri. Ero contrariato se mi capitavano damigelle bruttine. La peggiore fu la figlia del colonnello F. Poverina, era malaticcia, la pelle diafana mostrava lunghe venature blu. Avevo inutilmente tentato di cambiare dama, ma la soluzione venne da sé, punendomi, poiché la sera della gran festa finale stavo a letto febbricitante.

Potevo avere due-tre anni quando decisi di fare i primi esercizi di scrittura. Armato, non so come, d’una bella matita rossa, non resistetti allo splendido candore delle porte di casa: con il massimo impegno, vi tracciai i miei ghirigori preistorici. L’opera non fu apprezzata dalla mamma, che, strappatami l’arma e sgridatomi, minacciò di pungermi le manine.

Rivendicavo la mia libertà all’ora della pappa col rifiuto del tovagliolino annodato dietro il collo. Pronunciavo un perentorio: “Totolo no!”.

Forse fra i quattro e sei anni creavo seri imbarazzi a mia madre. Un giorno mi stava lavando dentro una vaschetta allorché entrò la cugina Iris, che io chiamavo zia. Dopo che se ne fu andata, mia madre commentò con sua sorella che Iris era bruttina, ma in compenso sempre elegantissima. Più tardi riapparve ed io pronto: “Zia Eri, la mamma ha detto che sei un poco bruttina”. E lei, piena di spirito e ironia: “Di’ a tua madre che non tutte possono essere belle come lei…”.

Il peggio però lo combinai in treno. Mia madre si era fatta acconciare dalla parrucchiera la pettinatura alla maschietta secondo la moda. Nello scompartimento, dove sedevamo soli, venne a prender posto un giovane con grossa borsa da commesso viaggiatore. Non tardai a porgli la domanda: “Ti piace la mia mammina con i capelli alla garçonne?”.

Non so se l’imbarazzo maggiore lo provò lui o mia madre, che con lo sguardo mi fulminò, mentre il giovanotto farfugliava: “Sì, certo che mi piace”.

Non ricevetti mai da mio padre neppure uno scappellotto. Solo rari rimproveri. Perdeva un po’ la pazienza mentre cercava di spiegarmi la matematica.

Mia madre mi lacerava senza remissione i temi d’italiano a casa, se li trovava puerili, affinché li rifacessi daccapo. Qualche volta me l’ha suonate di santa ragione. Eravamo a Pescara quando riuscii a sfuggirle ficcandomi sotto il vasto letto d’ottone di nonna Margherita. In quel periodo mamma assumeva pillole del dottor Mingazzini, probabilmente un sedativo. M’impossessai della scatola e da sotto il letto gliela lanciai gridando “Mingazzini, Mingazzini!”.

Seguivo talvolta con interesse i colloqui fra i miei genitori, specie se mio padre, evidentemente richiesto, dava informazioni su vari argomenti. Sono in grado di ricordare la sua dolente indignazione contro le fucilazioni, le decimazioni, lo schieramento dei carabinieri con l’ordine di sparare alle povere truppe, mandate allo sbaraglio di irragionevoli assalti, qualora si verificasse qualche tentativo di ritirata. Aveva ancora davanti agli occhi la tragica rabbia d’un sergente condannato, il quale sbatté al suolo la sua medaglia d’argento. Così quella 1ª guerra mondiale che, sui testi scolastici, assumeva i toni epici delle grandi vittoriose battaglie, cominciò a delinearmisi, sia pure alquanto superficialmente, nel suo spaventoso orrore.

La strada più frequentata per il passeggio era, oltre al Corso Vittorio Emanuele, il Viale della Vittoria, fiancheggiato da tigli profumati fino allo slargo di Piazza IV novembre, al cui centro s’innalza, bianchissimo sullo sfondo marino, il Monumento ai Caduti. Di forma circolare, maestoso come un tempio, sono incisi sul fregio i versi leopardiani: Beatissimi voi ch’offriste il petto alle nemiche lance per amor di costei ch’al sol vi diede.

Al di là del monumento la costa scende a strapiombo su quella striscia di terra denominata “Il Passetto”, piccola malagevole spiaggia di quella città collocata su un promontorio a forma di gomito piegato. Di qui il nome Ancona imposto dai Dori che la fondarono.

Nelle calde sere estive era diffusa l’abitudine di passeggiare sul viale in abiti molto leggeri o addirittura in pigiama. Io sfoggiavo un pigiama multicolori, scelto accuratamente da mia madre. Lei teneva moltissimo alla mia eleganza, mi acquistava vestiti d’un certo costo. Per la scuola, sulla camicetta bianca mi annodava una gran cravatta a fiocco. Francamente avrei preferito qualche giocattolo di quelli che, con occhi golosi, contemplavo in una vetrina del Corso: un colbacco da cavalleggero o un’automobilina a pedali. Comunque regali ne ho ricevuti: cavallo a dondolo, triciclo, meccano, monopattino. Questo non mi soddisfaceva, lo avrei voluto con ruote più grandi.

Oltre tutto mi pesavano le continue raccomandazioni di non strapparmi o sporcarmi. Accadeva poi ciò che non doveva, per cui inutilmente cercavo rimedi. Tali preoccupazioni e quella del massimo ordine nelle mie cose mi sono rimaste sotto forma direi maniacale.

Dunque nella passeggiata serotina non solo esibivo il mio sgargiante pigiama, ma impugnavo un bastoncino dalla testa di osso e avevo fra le labbra una sigaretta di cioccolata: insomma mi presentavo come un minuscolo dandy. Non potevo prevedere che, scendendo nel profondo Sud, al paese paterno, un pigiama suscitasse un enorme indiavolato baccano.

Successe che mio zio Alfredo mi pregò d’imbucare una lettera nel vicino ufficio postale. Di settembre, una calda sera. Uscii sulla piazza in pigiama avviandomi per la mia strada, quando inaspettatamente mi trovai dietro un codazzo di ragazzetti che mi seguivano e ad alte grida mi sbeffeggiavano. Reagii con rabbia sforzando la voce al di sopra di quelle grida, ma l’uso dell’italiano provocò larghe risa e l’immediata invenzione d’un nomignolo, “Quacquicquero”, che mi perseguitò in andata e ritorno. Rientrai a casa furibondo. Qui, per colmare la misura, esplose la risata di mio zio.